Научно-практический рецензируемый журнал «Качественная клиническая практика» издаётся с мая 2001 года. Издание основано на современных принципах доказательной медицины и направлено на совершенствование знаний, обмен опытом, оценку и внедрение новейших лекарственных средств и технологий здравоохранения. В журнале публикуются результаты клинических, фармакоэпидемиологических, фармакоэкономических и неинтервенционных исследований лекарственных средств, статьи по биомедицинской этике и фармаконадзору.

Основные рубрики журнала: актуальные обзоры, биомедицинская этика, исследования биоэквивалентности, исследования потребления лекарственных средств, качество жизни, клиническая фармакокинетика, клинические исследования, когортные исследования, исследования реальной клинической практики, лекарственное обеспечение, мнения экспертов, неинтервенционные исследования, новые лекарственные средства и технологии, оценка технологий здравоохранения, персонализированная терапия, практические рекомендации, терапевтический лекарственный мониторинг, фармакогенетика, фармаконадзор, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология.

Журнал «Качественная клиническая практика» получают руководители учреждений здравоохранения, заведующие клиническим кафедрами, организаторы здравоохранения, принимающие решения по вопросам лекарственного обеспечения, а также сотрудники ведущих фармацевтических компаний.

- Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,032

- Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,774

- Десятилетний индекс Хирша – 11

Журнал включен в перечень ВАК, рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (№1958 в перечне). Научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по которым издание включено в Перечень ВАК:

3.1.18 – Внутренние болезни,

3.3.6 – Фармакология, клиническая фармакология.

По состоянию на 19.12.2023 г. ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации завершила категорирование научных журналов из Перечня ВАК по категориям К1, К2, К3 в 2023 году. https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~

Журнал "Качественная клиническая практика" вошёл в категорию К2 ВАК.

Для справки:

Для того чтобы получить допуск к защите кандидатской и докторской диссертации, соискатель ученой степени должен опубликовать определённое число статей.

Аспирант в области гуманитарных наук обязан напечатать 3 статьи, а соискатели по остальным научным направлениям обязаны предоставить 2 опубликованные работы.

Докторанты должны опубликовать, соответственно, 15 и 10 научных статей для гуманитарных и остальных наук.

С утверждением системы квартилей журналов ВАК для российских учёных начинают действовать следующие правила:

- хотя бы одна статья аспиранта должна быть размещена в журналах, относящихся к К1 или К2;

- 5 статей соискателей на докторскую степень должны быть напечатаны в изданиях из первого и второго квартилей.

Периодичность издания: 4 раза в год. Тираж: 3700 экз.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 04.02.2021 года свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 80351.

Текущий выпуск

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

ОРФАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Новости

2025-04-02

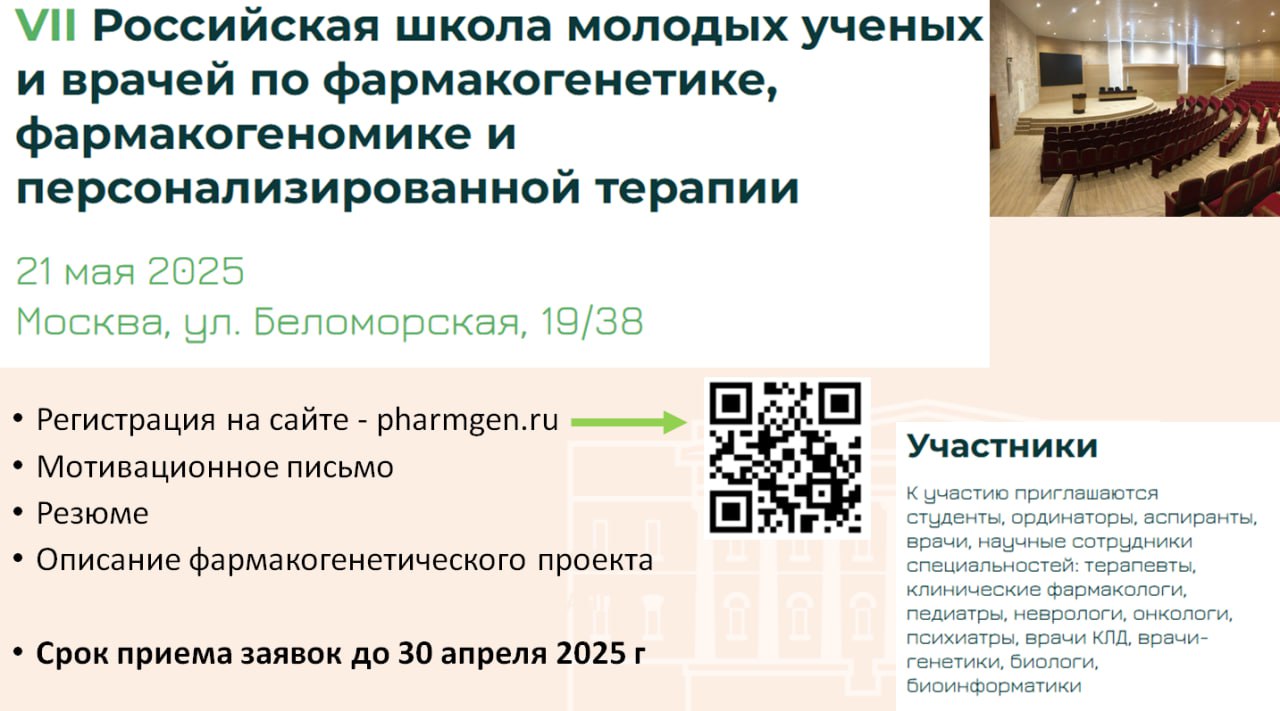

VII Школа молодых учёных и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной терапии (21 мая 2025 г.)

| Дорогие коллеги! Приглашаем Вас и Ваших учеников на нашу традиционную и уже VII Школу молодых учёных и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной терапии, которая состоится 21 мая 2025 года в рамках Конгресса "Безопасность фармакотерапии 360 градусов: Noli nocere. |

2025-04-01

Минздрав утвердил порядок внесения изменений в клинические исследования лекарств

| Министерство здравоохранения России утвердило приказ, предусматривающий регламент рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования (КИ) лекарств для медицинского применения. |

2025-04-01

Генетика задает вопросы врачам и фармацевтам

| Биоэтика ‒ сложный междисциплинарный феномен современной жизни, который развивают представители целого ряда дисциплин: врачи, биологи, философы, богословы, психологи, социологи, юристы и даже политики. В основе ее лежит вектор персонализации медицины и фармацевтики, изменивший парадигму развития системы здравоохранения, переход к новой модели, отличающейся от тех подходов, которые существовали в начале XX века. В условиях стремительного развития молекулярной биологии и генетики довольно часто возникают этические дилеммы, которые ставят вопросы, решать которые необходимо в рамках допустимых норм. Их выработка и есть тот вызов, который наука сегодня ставит перед обществом. |

2025-04-01

«Первичные иммунодефициты в педиатрии»: 18-19 апреля 2025 ведущие иммунологи расскажут о практических аспектах ведения пациентов с ПИДС (НМО)

| Первичные иммунодефицитные состояния (ПИДС) — это большая группа врожденных заболеваний с дефектами разных звеньев иммунитета и тяжелыми, часто жизнеугрожающими проявлениями. Неизбежными спутниками ПИДС являются опасные инфекции, нарушения дыхательной и пищеварительной системы, аутоиммунные и онкологические заболевания, которые могут проявиться в самом раннем возрасте. |

2025-03-21

VII Научно-практическая конференция с международным участием «Современные вызовы терапии инфекций»

| Конференция пройдет в очном формате с частичной трансляцией на портале Medtouch https://medtouch.oragen.ru/calendar/22. Место проведения: Radisson Slavyanskaya, ул. Площадь Евразии, д. 2. Дата мероприятия: 28 марта 2025 г. |

2025-03-12

В Москве прошел V Международный конгресс, посвященный Всемирному дню борьбы с ожирением

| С 4 по 6 марта 2025 года на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина состоялся V Международный конгресс, посвященный Всемирному дню борьбы с ожирением. Мероприятие собрало ведущих специалистов из разных регионов России и зарубежных стран: эндокринологов, терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, диетологов, неврологов и врачей смежных специальностей. На протяжении 3 дней продолжалось обсуждение актуальных вопросов диагностики, лечения и профилактики ожирения в клинической практике. |

2025-03-10

Клиническая интерпретация лабораторных исследований в работе врача общей практики

| Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в Школе врачей первичного звена «Клиническая интерпретация лабораторных исследований в работе врача общей практики». |

2025-03-06

III Российский конгресс «Безопасность фармакотерапии 360°: Noli nocere!» — площадка для обсуждения актуальных вопросов лекарственной безопасности

| С 20 по 23 мая 2025 года в Москве пройдет III Российский конгресс «Безопасность фармакотерапии 360°: Noli nocere!» с международным участием. |

2025-02-23

2 приказа Минздрава РФ утратят силу с 1 марта 2025 г. из-за новых правил регистрации медицинских изделий

| Министерство здравоохранения России объявило об отмене двух ключевых приказов, касающихся государственной регистрации медицинских изделий. Эти изменения вступят в силу 1 марта 2025 года, когда новые правила, утвержденные в конце ноября 2024 года, заменят действующие регламенты. |

2025-02-23

Страховая защита участников биомедицинских исследований в России: правовые аспекты и современные вызовы

| Участие в биомедицинских исследованиях сопряжено с рисками для здоровья и жизни добровольцев и участников исследований. Основополагающими принципами таких исследований являются добровольность, информированное согласие и гарантия страховой защиты. В России вопросы страхования участников клинических испытаний регулируются на законодательном уровне, что обеспечивает защиту их имущественных интересов в случае нанесения вреда. В статье рассмотрены правовые нормы, виды страхования, механизмы выплат и актуальные проблемы в этой сфере. |

| Ещё новости... |